Dass Kommunikation immer wieder eine Herausforderung ist, wissen wir nicht nur aus eigenen Erfahrungen und Beobachtungen, ihre Komplexität wurde auch schon von einigen schlauen Köpfen untersucht und in Theorien und Modellen veranschaulicht.

In meiner Arbeit wie auch privat haben sich für mich zwei Modelle zu diesem Thema als essenziell, zutreffend und in Bezug auf die Verbesserung der Kommunikation als zielführend herauskristallisiert:

das Kommunikationsquadrat von Schulz von Thun und der Konstruktivismus, der von Ernst von Glasersfeld begründet wurde und u. a. in Paul Watzlawick einen bedeutenden Vertreter unter den Kommunikationswissenschaftlern fand.

Aber was genau verbirgt sich hinter diesen Modellen und wie können wir sie uns zu Nutzen machen?

Der Konstruktivismus

Die Idee des (radikalen) Konstruktivismus beschreibt die These, dass wir die Welt um uns herum ganz individuell wahrnehmen und uns damit unsere eigene subjektive Realität erschaffen. Ein Individuum ist damit nicht in der Lage, ein „echtes“ Abbild der Realität zu erfassen, sondern konstruiert sich immer seine individuelle Version davon. Um es zu veranschaulichen, kann man es mit einer getönten Brille vergleichen, durch die jeder von uns seine Umgebung sieht und Informationen aufnimmt. Dabei ist die Tönung bei jeder Brille unterschiedlich, je nach Herkunft, Alter, Erfahrungen, Weltbild, etc. der Person, die sie trägt. Es gibt Brillen, die sich ähneln, und uns damit das Gefühl vermitteln, der Gegenüber hat dieselbe Wahrnehmung wie wir. Sie ist aber nur ähnlich, nicht gleich. Auch eine gemeinsame Sprache kann darüber nicht hinwegtäuschen. Wenn jemand das Blau des Himmels, den Geschmack einer reifen Erdbeere oder den Schmerz eines gebrochenen Arms beschreibt, wird sich unser Bild und Empfinden immer von dem des anderen unterscheiden.

Die Annahme, dass wir eine individuelle Wahrnehmung der Realität haben, konnte in einem wichtigen Aspekt auch in der Neurowissenschaft nachgewiesen werden. In mehreren Untersuchungen wurde festgestellt, dass unsere linke Gehirnhälfte bei der Interpretation der wahrgenommenen Realität unbewusst Lücken schließt oder für uns sinnvolle Ergänzungen macht, basierend auf unseren bisherigen Erfahrungen oder äußeren Einflüssen, wodurch „falsche Erinnerungen“ entstehen können. Dies gilt natürlich auch für die Kommunikation zwischen Menschen. Man kennt den Ausdruck „Du hörst doch sowieso nur das, was du willst.“ und an diesem ist wissenschaftlich mehr dran, als man im ersten Moment denken mag. Es lohnt sich also, sich immer wieder mal die Frage zu stellen: „Hat mein Gegenüber tatsächlich genau das genau so gesagt, wie ich es wahrgenommenen habe?“

Das Kommunikationsquadrat

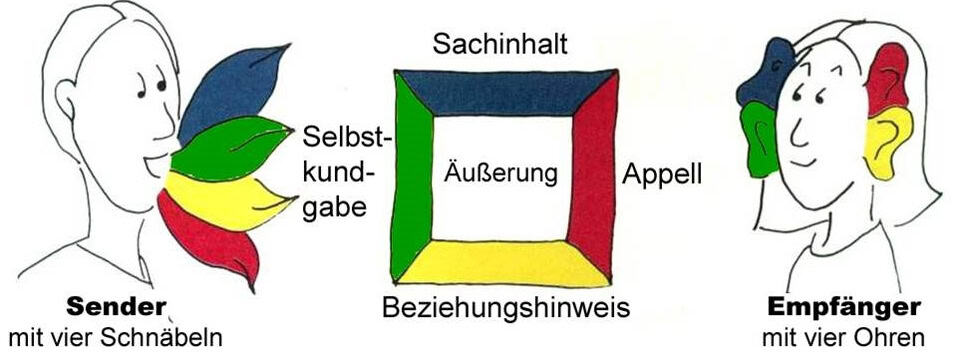

Eines der bekanntesten Kommunikationsmodelle ist das Kommunikationsquadrat von Schulz von Thun, der in den letzten Jahrzehnten die Landschaft der Kommunikationswissenschaften mit seinen Thesen und Modellen geprägt hat. Er beschreibt die Komplexität der Kommunikation zwischen zwei Individuen, indem er die Nachricht, die vom Sender an den Empfänger geschickt wird, in vier Ebenen unterteilt:

Quelle: Das Kommunikationsquadrat von Schulz von Thun

- die Sachebene: Worüber möchte ich informieren?

- die Appell-Ebene: Was möchte ich damit erreichen?

- die Beziehungsebene: Wie stehen wir zueinander?

- die Selbstauskunftsebene: Was teile ich über mich selbst mit?

Seine Beobachtung ist dem geschuldet, dass wir nicht nur monoton Worte austauschen, wie es eine Maschine tun würde, sondern dass wir unsere Nachricht mit dem ganzen Körper senden: Semantik, Stimmlage, Betonung, Pausen, Mimik und Körpersprache. Manche würden an dieser Stelle auch den Begriff „Energie“ ergänzen. Im Idealfall passen alle vier Ebenen der Information, die gesendet wird, zusammen, um Missverständnisse während der Kommunikation zu minimieren. Man kann sich aber auch gut vorstellen, dass es beim Senden immer wieder zu Widersprüchen kommt, da der Sender nicht immer bewusst die vier Ebenen seiner Nachricht wahrnimmt. Beispielsweise könnte der Sender sagen „Die Suppe ist köstlich.“ und gleichzeitig das Gesicht kurz zu einer angeekelten Grimasse verziehen.

Die gesendete Nachricht empfängt der Gegenüber ebenfalls auf den im Modell beschriebenen vier Ebenen. Er hört entweder mit dem „Sachohr“, dem „Appellohr“, dem „Beziehungsohr“ oder dem „Selbstauskunftsohr“ hin, wie es Schulz von Thun so anschaulich beschreibt. Und wie die Beobachtung zeigt, dominiert meist eine der vier Ebenen. Und welche das ist, kann der Sender der Nachricht nicht beeinflussen. In unserem vorangegangenen Beispiel ist dem Empfänger klar, dass die Suppe eben nicht köstlich ist. Vielleicht hört er mit dem Beziehungsohr hin und ist verletzt, weil er angelogen wurde. Oder er hört mit dem Selbstauskunftsohr hin und speichert für sich ab, dass sein Gegenüber nicht immer die Wahrheit sagt.

Aus meiner Sicht zeigt Schulz von Thun mit diesem Modell die größte Herausforderung bezüglich Kommunikation zwischen zwei Menschen, die dieselbe Sprache sprechen, deutlich auf: Wie gelingt es uns, dass unsere Nachricht „richtig“ verstanden wird?

„Konstruktivismus meets Kommunikationsquadrat“

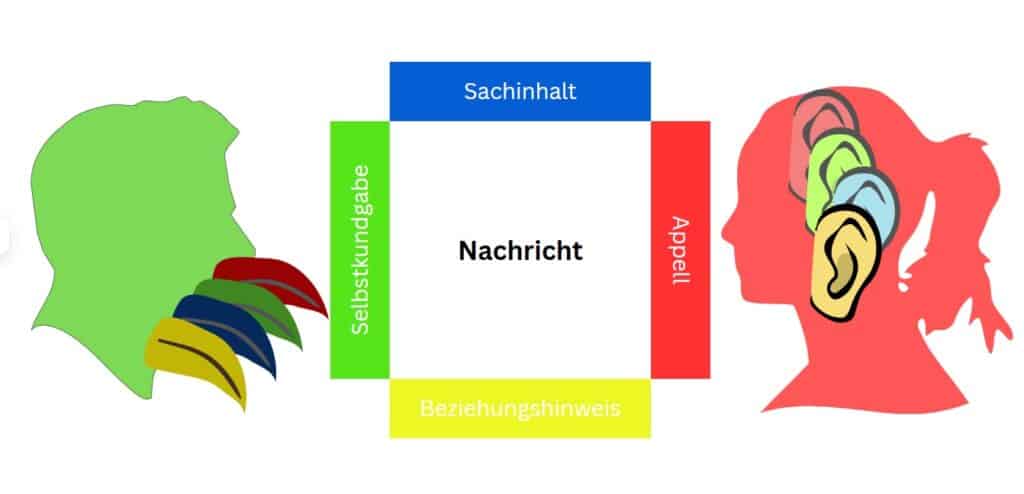

Ich möchte Schulz von Thuns Modell nicht als unvollständig bezeichnen, aber ein Manko ist mir aufgefallen. Durch die identische Darstellung der vier Ebenen auf beiden Seiten (Sender und Empfänger) könnte der Eindruck entstehen, dass die Kommunikation sicher gelingt, wenn Sender und Empfänger auf der gleichen dominanten Ebene sprechen und zuhören. Das wäre aus meiner Sicht vor dem Hintergrund des Konstruktivismus jedoch nicht ganz richtig. Bezieht man die Idee der subjektiven Realität mit ein, ergibt sich für mich folgendes Bild:

Die vier Ebenen der Nachricht auf seiten des Senders sind durch seine subjektive Realität verfärbt. Dasselbe gilt für die vier Ebenen auf seiten des Empfängers, der eine „anders gefärbte Realitätsbrille“ trägt.

Die Herausforderung hinsichtlich gelingender Kommunikation, die Schulz von Thun in seinem Modell beschreibt, wird damit durch die subjektive Wahrnehmung der Realität der Gesprächspartner tatsächlich noch größer. Sie scheint zu einer unlösbaren Aufgabe zu mutieren, die uns von vorn herein zum Scheitern verurteilt. Denn selbst wenn der Empfänger „mit dem richtigen Ohr“ zuhört, wird die vom Sender abgesetzte subjektive Nachricht niemals dieselbe subjektive Nachricht sein, die der Empfänger aufnimmt.

Gelingende Kommunikation

Warum dürfen wir dann dennoch täglich miterleben, wie Kommunikation trotz dieser Unwägbarkeiten gelingt, Freude bringt und fruchtbar ist? Worin liegt der Schlüssel zum Erfolg? Watzlawick würde jetzt wahrscheinlich die „Metasprache“ als geeignetes Instrument, Kommunikation zu verbessern, aufführen. Diese beschreibt die Vorgehensweise, die Kommunikation zwischen zwei Individuen auf eine höhere objektive Ebene zu heben. Der ausgetauschte Inhalt rückt dabei in den Hintergrund und die Personen fokussieren sich auf die Analyse des Kommunikationsprozesses selbst. Dabei nehmen sie eine selbstkritische Position ein.

Ich habe für mich eine etwas pragmatischere und alltagstauglichere Antwort gefunden: Wohlwollen! Vor dem Hintergrund, dass es die eine und wahre Wirklichkeit für uns alle nicht gibt, kann ich meinem Gesprächspartner mit Offenheit und Wertschätzung begegnen und ihm keinen bösen Willen unterstellen. Wenn ich ihm wohlwollend gestimmt bin, bringe ich die nötige Flexibilität und Nachsicht mit, um seine Nachricht in der best möglichen Art und Weise aufzunehmen und zu interpretieren. Dieses Mindset versetzt mich sogar in die Lage, in auf den ersten Blick „negativen“ Nachrichten an mich, den Anteil herauszuhören, der mir den Wunsch meines Gegenübers nach Kooperation signalisiert. Werde ich beispielsweise angeschrien, zu viel zu arbeiten, kann darin der Wunsch liegen, mehr Zeit für anderes zu finden, um meine Beziehung zu pflegen oder meine Gesundheit zu bewahren. Der wütende Ausbruch ist ein verstecktes Angebot zur Hilfe und Zusammenarbeit. Wohlwollen bedeutet, die Bereitschaft zur Kooperation des anderen erkennen und annehmen zu wollen.

Und das ist immer ein guter Ausgangspunkt, um ein Gespräch konstruktiv und fruchtbar zu gestalten.

Wenn du Unterstützung brauchst, um deine private oder berufliche Kommunikation zu verbessern, zeige ich dir gerne Methoden und Übungen, um wertschätzend und zielführend mit deinem Umfeld in Kontakt zu sein!